Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.

Hier beginnt der Hauptinhalt dieser Seite

Sie sind eine der artenreichsten Pflanzenfamilien überhaupt: Hülsenfrüchtler (Fabaceae oder Leguminosae), auch Leguminosen genannt, gehören zur botanischen Ordnung der Schmetterlingsblütenartigen (Fabales).

Diese Familie begleitet den Menschen schon seit Jahrtausenden, entstammen ihr doch zahlreiche Vertreter der wichtigsten pflanzlichen Eiweißquellen für Mensch und Tier. So sind die großkörnigen Leguminosen oder auch Körner-Leguminosen, zu denen Erbsen, Bohnen, Lupinen, Linsen oder Erdnüsse gehören, dank ihres hohen Eiweißgehaltes und der guten Ertragsleistung in der menschlichen Ernährung nicht wegzudenken. Darüber hinaus versorgen Sojabohne und Vertreter der sogenannten kleinkörnigen Leguminosen, wie Klee und Luzerne, Haus- und Nutztiere mit Protein und anderen Nährstoffen.

Jahrhundertelang gehörten die Leguminosen fest in den Anbauplan bäuerlicher Betriebe. Zum einen als Eiweißquelle für Mensch und Tier und zum anderen, weil ihr Anbau für den Boden und nachfolgende Feldfrüchte aus ackerbaulicher Sicht wichtig war. Doch mit zunehmender mineralischer Düngung und dem Wachstum des globalen Welthandels wurden sie immer weniger angebaut. Lediglich im Ökolandbau blieben sie fester Bestandteil der Fruchtfolgen.

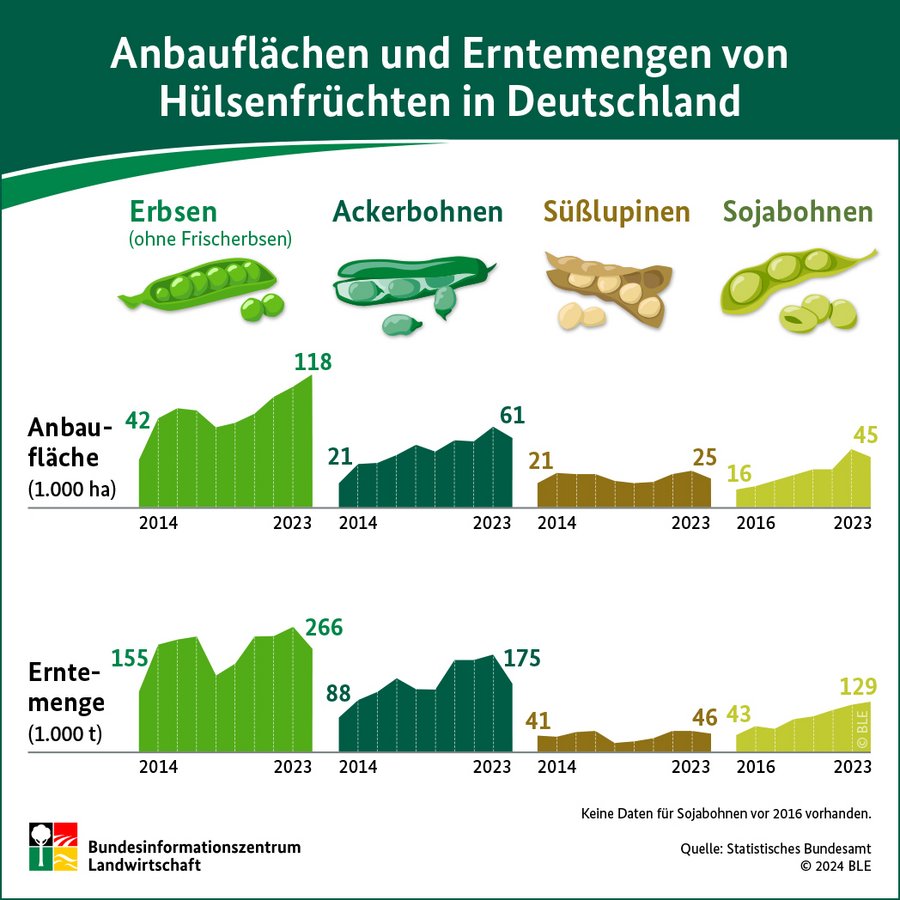

Doch seit einiger Zeit erleben die pflanzlichen Alleskönner auch im konventionellen Anbau ein Comeback (siehe Infografik). Ausgelöst von der Diskussion um gentechnikfreie und umweltschonende Futtermittel wird nach heimischen Alternativen für importiertes Soja gesucht. Neben Raps finden Erbsen, Ackerbohnen, Lupinen oder heimisches Soja zunehmend Platz in den Futtertrögen. Immer mehr Verbraucher suchen zudem nach Alternativen zum Fleischverzehr und finden Geschmack an pflanzlichen Eiweißprodukten.

Landwirte nutzen die bodenverbessernden und stickstoffnachliefernden Eigenschaften der Leguminosen und lockern enge Fruchtfolgen auf. Wetterextreme, zunehmende Resistenzen bei Unkräutern und Schaderregern sowie strengere gesetzliche Vorgaben bei Pflanzenschutz und Düngung sind Faktoren, die entscheidend die Wahl hin zu robusten und widerstandsfähigen Anbaukonzepten beeinflussen.

Auch die heftigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Lieferketten und den weltweiten Handel haben klargemacht, dass heimische Eiweißquellen zu einer resilienteren Ernährungswirtschaft beitragen können.

Erbsen, Ackerbohnen, Süßlupinen und Sojabohnen: Auf deutschen Äckern wachsen immer mehr Körnerleguminosen. Die Anbauflächen und Erntemengen sind in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen, gingen 2023 jedoch zum Teil zurück.

Was macht die Leguminosen nun aber so besonders interessant für den Ackerbau? Dahinter steckt ein ganz besonderer Prozess: Durch eine Symbiose mit knöllchenbildenden Bodenbakterien, den Knöllchenbakterien oder Rhizobien, die sich an den Pflanzenwurzeln ansiedeln, werden Leguminosen ohne zusätzliche Düngung mit Stickstoff versorgt.

Die Knöllchenbakterien binden molekularen Stickstoff aus der im Wurzelraum vorhandenen Luft und stellen ihn als pflanzenverfügbare Verbindungen bereit. Im Austausch stellt die Pflanze den Rhizobien Photosyntheseprodukte zur Verfügung. Dank dieser Symbiose sind die Leguminosen nicht nur in der Lage, sich selbst mit ausreichend Stickstoff zu versorgen, ein Teil bleibt auch für die Folgefrucht im Boden. Die Pflanzenfamilie der Hülsenfrüchte ist umfangreich, sodass es für beinahe jede Klimazone, jede Region und jeden Standort eine für den Anbau geeignete Kultur gibt.

Die ackerbaulichen Vorzüge des Leguminosenanbaus lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

Neben dem Wissen um ackerbauliche und ernährungsphysiologische Vorzüge der Leguminosen braucht es für einen verstärkten Anbau auch geeignete Rahmenbedingungen. Hier sehen Landwirte, Verbände und Wissenschaftler Verbesserungspotenzial. So klagen Anbauer regelmäßig über stark schwankende Erträge beim Anbau von Körnerleguminosen und teilweise schlechte Absatzmöglichkeiten. Dafür wurden mehrere Ursachen identifiziert:

Um die Erzeugung von Eiweißpflanzen aus heimischem Anbau weiter zu steigern, sind also in mehreren Bereichen Anstrengungen nötig. Die Züchtung stabiler, leistungsfähiger und gesunder Sorten für alle Standortbedingungen bildet die Grundlage. Dazu gehört auch die Suche nach geeigneten Winterformen, die die Niederschläge in Herbst und Winter ausnutzen können.

Im Bereich Vermarktung brauchen Landwirte Planungssicherheit und wirtschaftliche Absatzchancen. Das betrifft die Forschung für einen bedarfsgerechten Einsatz in der Tierfütterung ebenso wie die Suche nach neuen Absatzwegen in der menschlichen Ernährung. Ganz wichtig sind außerdem die Weitergabe und zügige Umsetzung von Forschungserkenntnissen in der Praxis.

Eins steht fest: Es braucht eine konzentrierte Zusammenarbeit aller Akteure entlang der Wertschöpfungskette – von Pflanzenzüchtung und Landwirtschaft über den Erfassungshandel bis hin zu Futtermittelherstellern, Verarbeitung und Lebensmittelhandel – um den Leguminosenanbau zum Erfolg zu führen.

Auch die Politik kann beim Comeback des Leguminosenanbaus behilflich sein. Die deutsche und europäische Gesetzgebung hat das vor Jahren erkannt und Anreize zum Anbau von Körnerleguminosen geschaffen.

So hatte die Bundesregierung im Rahmen ihrer 2012 gestarteten Eiweißpflanzenstrategie für jeweils fünf Jahre Demonstrations-Netzwerke initiiert: das Soja-Netzwerk, das Lupinen-Netzwerk und das Demo-Netzwerk Erbse/Bohne. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) erkennt dabei ausdrücklich die Notwendigkeit an, dass die gesamte Wertschöpfungskette in die Förderung einbezogen werden muss:

"Mit der Eiweißpflanzenstrategie des BMEL (EPS) sollen – unter Berücksichtigung der internationalen Rahmenbedingungen – Wettbewerbsnachteile heimischer Eiweißpflanzen (Leguminosen wie Ackerbohne, Erbse und Lupinenarten sowie Kleearten, Luzerne und Wicke) verringert, Forschungslücken geschlossen und erforderliche Maßnahmen in der Praxis erprobt und umgesetzt werden." (bmel.de)

Ab 2023 stehen der Eiweißpflanzenstrategie 8,6 Millionen Euro zur Verfügung, das sind 3 Millionen mehr als 2022. Schwerpunkte sind der Aufbau des kulturübergreifenden modellhaften Demonstrationsnetzwerkes LeguNet, die Förderung neuer Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich Pflanzenzüchtung und alternative Proteine in der Tier- und Humanernährung sowie die Koordination des Forums Nachhaltige Eiweißfuttermittel (FONEI).

Anbauer, Verbandsvertreter, Wissenschaftler, Verarbeiter und Politik sind sich einig, dass es weiterer Anstrengungen bedarf, um dieser vielseitigen und vielversprechenden Pflanzenfamilie ihren berechtigten Platz auf den Feldern einzuräumen.

Letzte Aktualisierung 19.07.2023

Journal für Kulturpflanzen: Fruchtfolgen mit und ohne Leguminosen: ein Review

Geschäftsstelle der Eiweißpflanzenstrategie in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Die Eiweißpflanzenstrategie des Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Beitrag „Körnerleguminosen: Was es bei der Fruchtfolgeplanung zu beachten gilt"