Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.

Hier beginnt der Hauptinhalt dieser Seite

05.06.2024, Maria Rosenhauer (DLR R-N-H) Am Nachmittag des 5. Juni 2024 traf sich eine Gruppe interessierter Landwirte, Berater und Vertreter der Politik auf den Versuchsflächen des St. Wendelinhofs der TH Bingen, Demonstrationsbetrieb Integrierter Pflanzenbau in Rheinland-Pfalz. Auf dem Projektbetrieb St. Wendelinhof werden Ansätze zu vier Handlungsfeldern der Ackerbaustrategie 2035 umgesetzt: Digitalisierung, Pflanzenschutz, Düngung und Biodiversität.

Herr Petersen, Professor für Pflanzenbau- und Pflanzenschutz an der TH-Bingen, führte durch die Vorhaben, begonnen mit einer potentiell neuen Kultur für heimisches Eiweiß: der Kichererbse. Die Kichererbse gilt als vergleichsweise trockenheitstolerant. Sie kann als Leguminose ohne zusätzliche N-Düngung angebaut werden. Wichtig ist die Beimpfung des Saatguts mit dem passenden Präparat. Gegen eine Verunkrautung ist eine Vorauflaufbehandlung mit Pendimethalin zu empfehlen, für die eine einzelbetriebliche Genehmigung erforderlich ist, da es keine Zulassung dafür gibt. Allerdings kann eine späte Verunkrautung problematisch werden und die Ernte erschweren. Hinzu kommt, dass einige Sorten verzettelt abreifen. Das Ertragspotential ist mit ca. 1 bis 3 t/ha überschaubar. Dennoch kann die Kichererbse bei vorhandenen Absatzmöglichkeiten eine interessante Erweiterung des Kulturartenspektrums in der Fruchtfolge an warmen Standorten sein.

Mit dem Thema Fruchtfolge ging es dann weiter zum nächsten Feld. Herr Prof. Petersen stellte ein Vorhaben zur Pflanzenschutzmittelreduktion durch Fruchtfolgeversuch und Integrierten Pflanzenschutz vor (Abb. 2). Hier wird erprobt, ob eine weitere Fruchtfolge aus Zuckerrüben, Winterweizen, Erbsen, Wintergerste, Körnermais und Winterroggen ein höheres Reduktionspotential an Pflanzenschutz und Düngung hat als eine engere Fruchtfolge aus Zuckerrüben, Winterweizen und Wintergerste. Weiter werden die Ansätze des Integrierten Pflanzenschutzes mit Sortenwahl, Einsatz von Prognosemodellen und kombinierter mechanischer + chemischer Unkrautkontrolle mit der guten fachlichen Praxis verglichen. Eine knappe Zusammenfassung der ersten Saison zeigt, dass sich der Behandlungsindex mit der weiteren Fruchtfolge und den Maßnahmen des Integrierten Pflanzenschutzes tendenziell reduzieren lässt. Allerdings wurden bereits beim Austausch auf dem Feld viele der aktuellen Herausforderungen angesprochen. In der Zuckerrübe ist die Verbreitung von Syndrome Basses Richesses (SBR) besorgniserregend. Aber auch gegen die Rübenmotte fehlt es an wirksamer Regulierung. Der Mais etablierte sich erst nach dreimaliger Saat und unter Vliesabdeckung, da sich Saatkrähen im Umfeld angesiedelt haben.

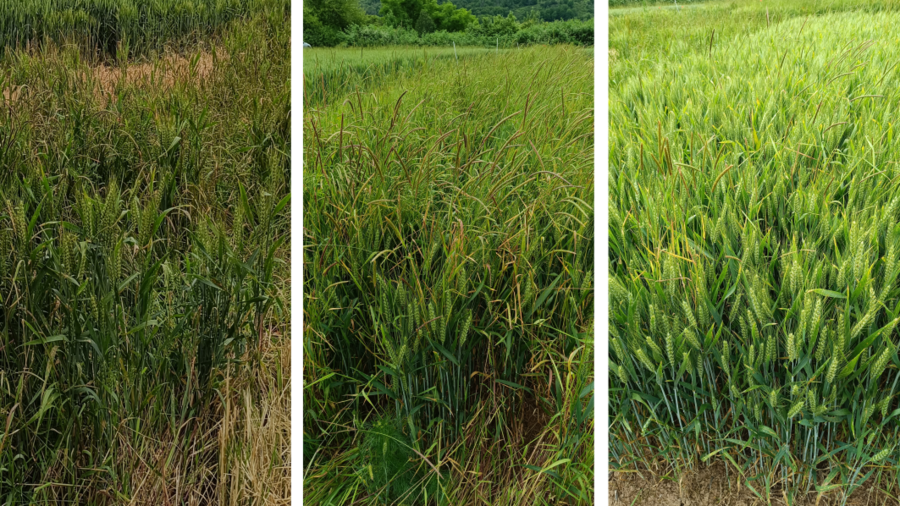

Um ein weiteres sich verschärfendes Problem ging es dann auf dem nächsten Feld: die Kontrolle von multiresistenten Ackerfuchsschwanz, bei dem blattaktive Mittel im Frühjahr keine Wirkung mehr zeigen. Darum wurde die Regulierung über den Saattermin, Bodenherbizide und den Striegel versucht, mit unterschiedlichem Erfolg (Abb. 3). Die späte Saat (23.10.23) mit entsprechend späterem Einsatz der Bodenherbizide sah mit am besten aus. Die frühe Saat (09.10.23) war sehr lückig und bot dem hohen Ungrasdruck keinen Widerstand. Der Striegel allein, egal ob ein-, zwei- oder dreimal eingesetzt, reduzierte den Ackerfuchsschwanzbesatz nicht nennenswert. Auch hatte er auf dieser Fläche keinen zusätzlichen Effekt in Kombination mit den Bodenherbiziden. Wobei hier die Reihenfolge der Maßnahmen offenbar zentral ist. Als erstes sollte gestriegelt werden und danach die Herbizidanwendung erfolgen. Für das kommende Jahr wird es so gemacht. In diesem Jahr erwiesen sich die reinen Herbizid-Varianten am wirkungsvollsten. In der begleitenden Diskussion wurden deutlich, dass besonders die Witterungsbedingungen den optimalen Einsatz der mechanischen Unkrautregulierung erschweren. Auch bereitet der angekündigte Wegfall des Wirkstoffes Flufenacet den Landwirten Sorge, da dieser ein zentraler Baustein im Resistenzmanagement ist.

Bei der Frage, wie man einen solchen Unkrautbesatz in den Griff bekommen kann, fand der Pflug Erwähnung, der, einmalig eingesetzt, viele Samen in tiefere Bodenschichten verlagert von wo aus sie nicht keimen können. Danach darf der Boden mehrere Jahre nicht mehr tief gelockert werden, um diesen Effekt zu behalten. Auch bei und vor der Saat ist nun möglichst wenig Bodenbewegung ratsam, um die Keimung der Unkrautsamen nicht anzuregen. Hier wurde der Einsatz von Glyphosat zur Bereitstellung eines sauberen Saatbetts ohne Bodenbewegung als wichtig für die Sanierung von Flächen mit resistenten Unkräutern benannt.

Weiter ist mit Blick auf die Feldhygiene und der Vermeidung von Sameneinträgen die genaue Kontrolle der vor allem überbetrieblich eingesetzten Maschinen empfehlenswert. So z.B. die Reinigung des Mähdreschers, bevor der Lohnunternehmer auf die Flächen fährt. Ist der Besatz auf den eigenen Flächen bereits hoch, kann der sogenannte „Top Cut Collect“ der Firma Zürn gegebenenfalls unterstützen (Abb. 4). Das Gerät schneidet die Samenstände der Unkräuter über dem Kulturbestand ab, sammelt sie und führt sie so vom Feld ab. In ersten Versuchen mit dieser Maschine konnten an der TH Bingen bereits Erfahrungen gesammelt werden. Insgesamt war der Nachmittag informativ und aufschlussreich, mit anregendem Austausch und viel Interesse. Die eine Lösung für all die Herausforderungen wurde nicht gefunden – weil es sie nicht gibt. Es wird weiterhin vieler Maßnahmen und Bausteine bedürfen, die es zu erproben gilt. Wer mehr zu den vorgestellten Verfahren oder dem MuD IPB Projekt in Rheinland-Pfalz erfahren möchte, meldet sich gern bei: julian.hautz(at)dlr.rlp(dot)de.