Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.

Hier beginnt der Hauptinhalt dieser Seite

Er ist zweifelsohne eine Schönheit: Bis zu vier Zentimeter groß, die Flügeldecken glänzend schwarz mit weißen Flecken, die mehr als körperlangen, elegant nach außen gebogenen Fühler schwarz-weiß geringelt – der Asiatische Laubholzbockkäfer oder kurz ALB (Anoplophora glabripennis).

Der meist über Holzpaletten mit Steinimporten oder andere Holzverpackungen eingeschleppte Käfer gehört weltweit zu den gefürchtetsten Gehölzschädlingen. Wo er auftaucht, sind die Tage der meisten Laubbäume gezählt und es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Mangels effektiver natürlicher Feinde kann eine flächendeckende Ausbreitung nämlich nur durch intensive Kontrollen und eine frühzeitige und konsequente Bekämpfung verhindert werden.

Der Asiatische Laubholzbockkäfer ist ein Quarantäneschädling, für den Meldepflicht besteht. Wenden Sie sich im Verdachtsfall an Ihre regionale Pflanzenschutzbehörde.

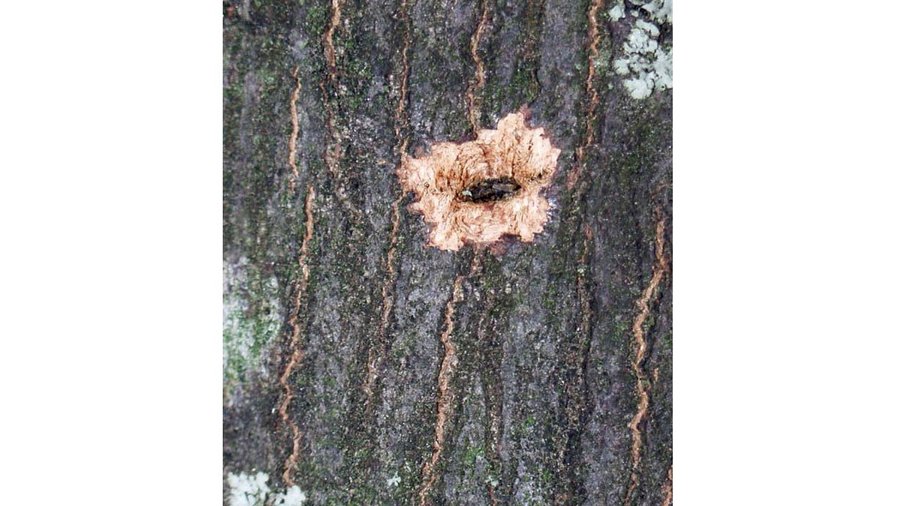

Dass die erwachsenen Käfer an Blättern und Rinde junger Zweige fressen, ist das geringere Problem. Hochproblematisch hingegen ist der gewaltige Appetit der bis zu 5 Zentimeter großen beinlosen Larven im Inneren von Ästen und Stämmen. Innerhalb weniger Jahre können durch die Fraßschäden und darauffolgende Infektionen Kronenteile oder ganze Bäume absterben.

Bei der Baumart ist der dekorative Käfer nicht wählerisch: Pappel, Ahorn, Rosskastanie, Weide und Birke werden erfahrungsgemäß besonders gerne als Kinderstube genutzt. Aber auch Buche, Erle, Hainbuche, Haselnuss, Linde, Platane, Blasenesche, Kuchenbaum und Ulme werden nicht verschmäht. Unter Laborbedingungen waren zudem zahlreiche weitere Laubgehölze betroffen, etwa die riesige Familie der Rosaceae, zu der neben den Rosen auch die meisten einheimischen Obstarten gehören.

Vor allem aufgrund des breiten Wirtsspektrums ist der Käfer nicht nur für Forstwirte, Baumschulen, Obstanbaubetriebe und Hobbygärtner ein echter Albtraum: Der Käfer und sein Nachwuchs bedrohen nicht weniger als die Mehrzahl der Laubgehölze hiesiger Wälder, Parks, Gärten und Grünflächen.

Im Kampf um den Erhalt von Millionen Bäumen und Sträuchern trifft der gefräßige Käfer seit einiger Zeit auf ungewöhnliche Gegenspieler: Hunde. Ob Beagle oder Rauhaardackel, mittlerweile geht deutschlandweit eine ganze Reihe speziell ausgebildeter ALB-Spürhunde auf Käfersuche. Sie erschnüffeln nicht nur die ausgewachsenen Insekten, sondern auch deren Eier, Larven, Puppen, Kot und ausgeworfene Holzspäne sowie mitunter schon monatelang verlassene Fraßgänge.

Eine zertifizierte Ausbildung zum ALB-Spürhund ist beispielsweise am Institut für Waldschutz des Bundesforschungs - und Ausbildungszentrums für Wald, Naturgefahren und Landschaft in Wien möglich: Österreich nimmt bei der Erforschung und Bekämpfung des ALB eine Vorreiterrolle ein, da das Land früh betroffen war. Zwei Wochen lang werden die Vierbeiner gemeinsam mit ihren Führerinnen und Führern intensiv geschult, damit sie als Team optimal zusammenarbeiten und die Tiere Fundstellen später absolut zuverlässig anzeigen.

Die einzigartige Fähigkeit der Hunde verbessert die Ausgangslage im Hinblick auf den Pflanzenschutz enorm, denn vormals konnten Bohrlöcher oder Fraßgänge oft nicht eindeutig zugeordnet werden: Ob wirklich der Asiatische Laubholzbockkäfer am Werk war, oder doch ein harmloseres Schadinsekt, ließ sich nur dann mit Sicherheit sagen, wenn auch Larven, Puppen oder Käfer gefunden und von Spezialisten bestimmt wurden. Dank der Spürhunde kann diese Unsicherheit nun schnell beseitigt werden: Sie erkennen den Geruch der ALB und so mancher Baum, der sonst für weitere Untersuchungen hätte fallen müssen, bleibt stehen.

Darüber hinaus gestaltet es sich oft wesentlich einfacher, mit einem Hund durch Feld und Flur, Baumschulen, Steinmetzbetriebe sowie Privatgärten zu streifen, statt jedes Gehölz einzeln unter die Lupe zu nehmen. Bis zu einer Gehölzhöhe von etwa acht Metern erschnuppern die Hunde Geruchsmoleküle direkt vom Boden aus und zeigen die betreffenden Gehölze sicher an. Bei höher liegenden Spuren können sie das Suchgebiet zumindest stark eingrenzen, indem sie die Hundeführerinnen oder -führer auf herabgefallenes Material hinweisen.

Übrigens: Ausgebildete Suchhunde spüren auch dem Chinesischen Laubholzbock oder Zitrusbockkäfer (Anoplophora chinensis, CLB) nach, einem nahen Verwandten des ALB. Vereinzelt werden die tierischen Helfer zudem bereits im Gemüsebau als Pflanzenschutzhelfer eingesetzt – konkret in Kanada gegen den Paprika-Rüsselkäfer (Anthonomous eugenii).

Die Zahl ausgebildeter ALB-Spürhunde steigt stetig an, sodass die feinsinnigen Vierbeiner längst ein entscheidender Faktor im Kampf gegen die invasive Käferart geworden sind. Der Spürhundeeinsatz ergänzt nun die übrigen, teils sehr aufwändigen Monitoringmaßnahmen: wie

Durch eine enge Verzahnung aller Maßnahmen können Verdachtsmomente meist schnell entkräftet oder bestätigt werden.

Hat sich der Verdacht auf einen Befall mit dem ALB bestätigt, muss zügig gehandelt werden. Mit Insektiziden ist dem Schädling bislang nicht beizukommen, auch selektive Fällungen verdächtiger Gehölze führten nicht zum gewünschten Erfolg. Deshalb ergreifen die zuständigen Pflanzenschutzbehörden bei einem Befall drastische Maßnahmen. Unter anderem werden in einem Umkreis von 100 Metern um die Fundstelle sämtliche potenziellen Wirtspflanzen entfernt und das Holz direkt in der Quarantänezone zerhäckselt und verbrannt. In der Befallszone und in einer zwei Kilometer breiten Pufferzone müssen für mindestens vier Jahre engmaschige Kontrollen stattfinden und Holz- oder Pflanzentransporte sind nur unter strengen Auflagen erlaubt. Bei weiteren Befallsfunden werden am Fundort neue Zonen ausgewiesen – die sich meist mit bereits existenten Zonen überschneiden – und das Prozedere beginnt von vorne.

Diese Maßnahmen sind verständlicherweise extrem unbeliebt – aber dennoch notwendig. Denn nur auf diese Weise kann eine örtlich begrenzte Käferpopulation noch komplett ausgerottet und die weitere Ausbreitung des ALB verhindert werden.

Aus der Erfahrung bereits erfolgreicher Ausrottungen lässt sich festhalten, dass vom ersten Käferfund bis zur vollständigen Ausrottung durchschnittlich 10 Jahre vergehen. Je früher ein Befall mit dem Asiatischen Laubholzbockkäfer erkannt und bekämpft wird, desto besser sind die Erfolgsaussichten und umso schneller kann die Quarantäne (mindestens vier Jahre ohne weitere Befallsmeldung) für ein Gebiet wieder aufgehoben werden.

Rechtlich gesehen müsste derjenige, auf dessen Grundstück ein Befall festgestellt wird, auch für die Folgekosten aufkommen. Damit niemand aus Angst vor finanziellen Konsequenzen einen Verdacht verschweigt, tragen Kommunen und Ländern die Kosten für Monitoring- und Bekämpfungsmaßnahmen rund um den Asiatischen Laubholzbockkäfer.

Der ALB verursacht weltweit bereits erhebliche Kosten. In einer vom Julius Kühn-Institut beauftragten Studie wurde 2013 erstmals eine Kostenschätzung für Deutschland durchgeführt. Bislang waren in Deutschland nur kleinere Gemeinden von einem ALB-Befall betroffen. Für die Kostenschätzung wurde ein fiktiver Befall für die Stadt Bonn angenommen, mit drei unterschiedlichen Szenarien:

Die 2.000-Meter-Zone deckt die maximale, in Laborversuchen ermittelte Flugdistanz der Käfer ab. In der Praxis und in unserer Klimazone breitet sich der ALB zurzeit nur in einem Radius von 100 bis 300 Metern pro Jahr aus.

Paradoxerweise ist diese langsame Ausbreitung, wenn nicht bekämpft wird, im Hinblick auf die Kosten sogar fataler. Denn je länger es sich hinzieht, bis in einem Bereich alle potenziellen Wirtsgehölze abgestorben und gefällt sind, umso länger fallen hohe Kosten für die Verkehrssicherung an: Es müssen immer wieder intensive Kontrollen stattfinden und einzelne Äste oder Bäume beseitigt werden, damit sie nicht unkontrolliert abbrechen oder umstürzen. Daher können die tatsächlichen Kosten bei einer langsameren Ausbreitung ohne Bekämpfung sogar noch deutlich höher ausfallen als in der Kostenschätzung.

Letzte Aktualisierung 05.03.2024