Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.

Hier beginnt der Hauptinhalt dieser Seite

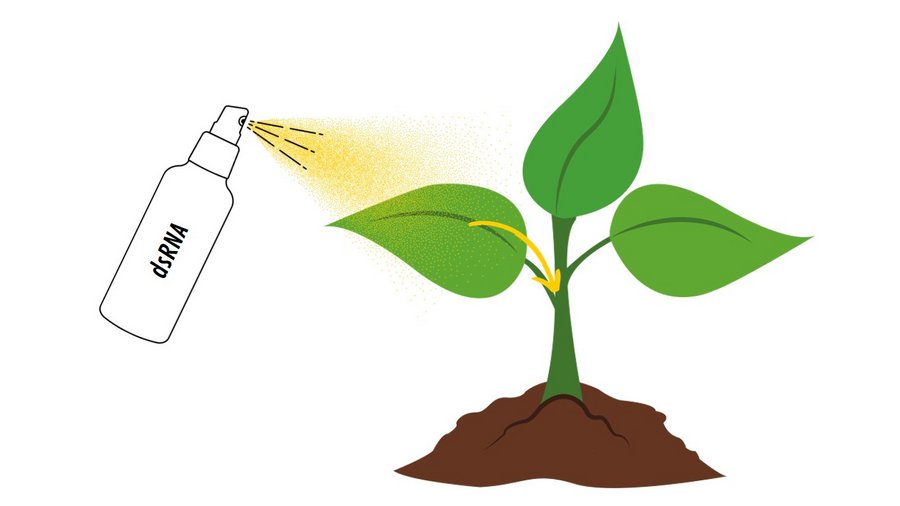

- Pflanzenschutzmittel auf Basis von RNAi eliminieren Schadorganismen, indem sie essentielle Gene ausschalten.

- Dieser Wirkmechanismus schützt Nichtzielorganismen durch seine hohe Selektivität.

- Die Herausforderung einer effektiven Bekämpfung liegt in der Formulierung, die für Haltbarkeit und Eindringen der RNA in den Schadorganismus sorgen muss.

Wichtiger Hinweis: Eine Risikobewertung dieser Mittel steht noch aus

Im Sinne einer umweltverträglichen Landbewirtschaftung gilt es, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf ein notwendiges Maß zu reduzieren. Studien zeigen indes: Ohne Pflanzenschutzmittel würden die Erträge um durchschnittlich 20 bis 30 Prozent einbrechen. Damit gerät die Diskussion um den Einsatz von Pflanzenschutzmittel, etwa gegen neu auftretende Schadorganismen, immer wieder in Zielkonflikte. Der Gebrauch von potenziell bedenklichen Agrarchemikalien steht einer effizienten Flächennutzung und dem Schutz bisher ungenutzter Habitate gegenüber. Die Biodiversität in der unmittelbaren Umgebung von Ackerflächen erfüllt wichtige Ökosystemleistungen und ist daher ein integraler Teil eines wirksamen Artenschutzes. Durch Erosion, Versickerung oder Abdrift kommen Organismen mit ausgebrachten Betriebsmitteln in Kontakt und werden mitunter geschädigt. Daher werden dringend Alternativen gesucht, um die Struktur- und Artenvielfalt in der Landwirtschaft zu schonen und gleichzeitig das Einkommen der Landwirtinnen und Landwirte sowie die menschliche Ernährung sicherzustellen.

Die steigende Nutzung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln hat nicht nur Auswirkungen auf die ackernahe Biodiversität, sondern führt auch immer wieder zu Resistenzbildung bei Zielorganismen. Invasive Arten und neuartige Schaderreger, die sich durch die globale Erwärmung ausbreiten, könnten solche Resistenzen ebenfalls ausbilden. Vor allem Insekten profitieren vom Klimawandel, da ihre Verbreitungsgebiete in Mitteleuropa mit steigenden Temperaturen immer weiter gen Norden wandern. Schadinsekten wie der Kartoffelkäfer (Leptinotarsa decemlineata), aber auch die Kirschessigfliege und virusübertragende Zikaden- und Blattlausarten sind auf dem Vormarsch. Der Einsatz von Insektiziden ist bei starkem Befall die einzig wirksame Maßnahme – zumindest so lange, bis Resistenzen auftreten. Neben physischen Schutzmaßnahmen (zum Beispiel Insektennetze im Obstbau) und der biologischen Schädlingsbekämpfung (etwa durch parasitische Schlupfwespen) gibt es weitere innovative Ansätze für einen nachhaltigen Insektenschutz. Hier setzen einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf die RNAi-Technik.

Welche Vor- und Nachteile haben der chemisch-synthetische Pflanzenschutz und der RNA-basierte Pflanzenschutz:

Vorteile:

- Gute Studienlage zu den meisten Wirkstoffen

- Gesetze/Richtlinien vorhanden

Nachteile:

- Ökologische Risiken

- Effekt auf Nichtzielorganismen

- Resistenzbildung

Vorteile:

- Spezifische Wirkung gegen Schadinsekten

- Schonung von Nichtzielorganismen

- Biologisch abbaubar

Nachteile:

- Bislang unzureichende Studienlage

- Fehlende Regulation/Richtlinien

- Resistenzbildung

Der Weg von der DNA zum Protein ist ein zentraler Prozess in jeder lebenden Zelle, der als Genexpression bezeichnet wird. Dieser Prozess umfasst zwei Hauptschritte: Transkription und Translation.

Transkription: Vom Gen zur mRNA

Zuerst wird ein bestimmtes Gen, ein Abschnitt der DNA, in messenger RNA (mRNA) umgeschrieben. Das Gen enthält die Bauanleitung für ein Protein. Dazu öffnet ein Enzym namens RNA-Polymerase den DNA-Doppelstrang und erstellt eine komplementäre RNA-Kopie des Gens. Diese Kopie, die mRNA, verlässt den Zellkern und gelangt ins Zytoplasma, wo die Proteinsynthese stattfindet.

Translation: Von der mRNA zum Protein

Im Zytoplasma lesen Ribosomen, die "Proteinfabriken" der Zelle, die mRNA ab. Sie enthält die Information, in welcher Reihenfolge Aminosäuren verknüpft werden müssen, um ein Protein zu bilden.

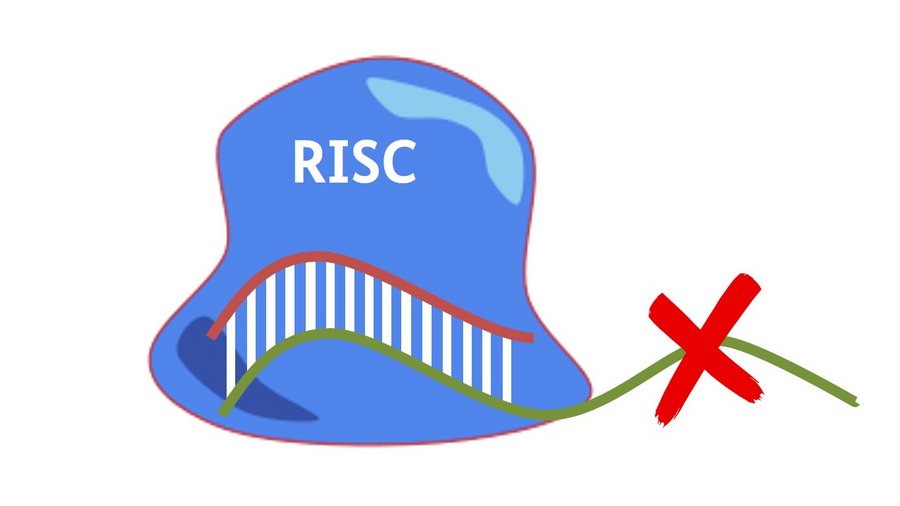

RNA-Interferenz (RNAi): Eingriff in die Genexpression

RNAi ist ein Mechanismus, um die Genexpression gezielt zu regulieren und die Produktion bestimmter Proteine zu hemmen oder ganz zu unterbinden. Außerdem dient er zur Abwehr von Viren, die meist als doppelsträngige RNA vorliegen. Diese doppelsträngige RNA (dsRNA) wird vom Enzym Dicer erkannt und in kleine Fragmente, den sogenannten small interfering RNA (siRNA) gespalten. Ein weiterer Enzymkomplex, der RNA-induced silencing complex (RISC), nimmt die siRNA auf und nutzt diese als Matrize, um mRNA mit komplementärer Sequenz abzubauen.

Durch die Anwendung von RNAi können spezifische und lebenswichtige Gene, die nur in Schaderregern vorkommen, stillgelegt werden. Es führt zu deren Tod oder Fitnessverlust ohne einen Effekt auf Nicht-Zielorganismen zu haben. Diese starke Selektivität und die natürliche Abbaubarkeit bieten gute Voraussetzungen für eine zukünftige landwirtschaftliche Nutzung im Pflanzenschutz. Die Forschung wurde durch die Entdeckung angetrieben, dass dsRNA auch oral von den Schadinsekten aufgenommen werden kann und ihre Wirksamkeit beibehält.

Nicht alle wirtschaftlich relevanten Insektenschädlinge reagieren gleich sensitiv auf dsRNA. Es gibt große Unterschiede zwischen den Insektenfamilien. Käfer reagieren meist sehr empfindlich auf die Einnahme von dsRNA, wie das Beispiel des Kartoffelkäfers zeigt. Falter und Blattläuse haben jedoch Mechanismen entwickelt, die sie widerstandsfähiger gegen dsRNA machen. Dazu zählen:

Nichtaufnahme von dsRNA,

pH-Wert in ihren Därmen,

Verdauungsenzyme wie RNAsen, die dsRNA abbauen.

Gelangt die applizierte dsRNA jedoch in den Schadorganismus und dessen Zellen wird die mRNA eines Insektengens gezielt angesteuert und degradiert. Dies führt zum Funktionsverlust von wichtigen Proteinen im Insekt, sodass der Schaderregerdruck reduziert wird. Die RNA-Vorlage ist dabei maßgeschneidert, so dass nur das entsprechende Target im Schadinsekt beeinträchtigt wird. Der genetische Code ist hochspezifisch. Nützlinge, die sich nicht vom pflanzlichen Leitgewebe ernähren, bleiben dadurch unbehelligt. Die äußerliche Anwendung von RNA gilt daher als besonders umweltfreundliche Alternative zur Insektenbekämpfung. Für eine umfassende Risikobewertung gibt es allerdings noch offene Fragen.

Auch in Pflanzen regulieren sRNAs wichtige Prozesse, etwa die Kommunikation zwischen Wirt und Parasit. Phytopathogene Viren, die oft doppelsträngige RNA enthalten, werden durch den gleichen Proteinkomplex auf natürliche Weise unschädlich gemacht. Es liegt nahe, dass auch andere Schadorganismen beim direkten Kontakt mit der Pflanze durch den Gebrauch von RNAi bekämpft werden können. In Schadpilzen wie Fusarium graminearum wurde der Austausch von sRNA über extrazelluläre Vesikel dokumentiert – ein guter Ansatz für seine Bekämpfung. Eine weitaus größere Hoffnung liegt jedoch in der Anwendung der RNA-Interferenz gegen saugende Insekten.

Weitere Forschung auf dem Gebiet der RNA-basierten Wirkstoffe ist notwendig, um ein besseres Bild potenzieller Nebenwirkungen (off-targets) und Auswirkungen auf Nichtzielorganismen zeichnen zu können.

Wissenschaftliche Studien deuten auf mögliche Nichtziele in verwandten Insektenarten hin, wobei eine hohe Übereinstimmung der Sequenz der entsprechenden Gene Voraussetzung ist.

Unklar ist außerdem, wie die Stabilität von RNAs, beziehungsweise ihr Verbleib in der Umwelt, zu bemessen sind. Nukleinsäuren werden in der Regel rasch durch biochemische Prozesse zersetzt, können aber etwa durch eine Formulierung oder Verkapselung im Endprodukt länger im Boden verbleiben.

Ein weiteres potenzielles Risiko besteht in der Entwicklung von Resistenzen durch die Schadorganismen, das bei RNA-basierten PSM genauso möglich ist wie bei herkömmlichen Präparaten. Die Kombination gleich mehrerer Genversionen innerhalb eines RNAi-Produkts könnte einer Mutation im Zielorganismus und damit einer Resistenzbildung entgegenwirken.

Der Vorteil einer Anwendung der RNAi-Technologie für den Pflanzenschutz liegt in seiner hochspezifischen Wirkung gegen Schadinsekten bei gleichzeitiger Schonung der umgebenden Tierwelt. Der natürliche Wirkmechanismus ist gut bekannt, passgenaue Wirkstoffe gegen neu auftretende Schädlinge sind schnell und einfach herzustellen. Die chemische Grundstruktur des Naturstoffs RNA ist biologisch abbaubar, wobei eine toxikologische Bewertung der Gesamtformulierung im Einzelfall notwendig sein wird. Mit dem technischen Fortschritt ist die Synthese von maßgeschneiderten RNA-Insektiziden kostengünstig und seit Kurzem auch konkurrenzfähig.

Im Kontext des Integrierten Pflanzenbaus könnten RNA-basierte Wirkstoffe im Pflanzenschutz eine ökologische Alternative auf natürlicher Basis darstellen. Zumindest aber könnten innovative Ansätze wie RNAi die bestehende Methodenpalette sinnvoll ergänzen und einen größeren Handlungsspielraum angesichts der Herausforderungen in der Landwirtschaft ermöglichen. Denn der Erhalt der Biodiversität ist gleichzeitig Ziel und Bedingung für eine resiliente Agrarproduktion der Zukunft. Hochspezifische RNA-Spritzmittel könnten die Aufwandmengen von Insektiziden erheblich verringern und zahlen damit auch auf politische Bestrebungen wie die Farm-to-Fork-Strategie der Europäischen Kommission ein. Gesetze und Richtlinien für den Einsatz von RNAi-Produkten in der Landwirtschaft – verfasst auf der Basis neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse – können die Chancen dieser neuartigen Wirkstoffe für mehr Nachhaltigkeit und Klimaanpassung hervorheben.

Letzte Aktualisierung: 16.05.2025