Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.

Hier beginnt der Hauptinhalt dieser Seite

Die Kaufpreise für Ackerflächen in Deutschland nehmen weiter zu. 2022 stiegen sie auf 32.509 Euro je Hektar. Hierbei sind deutliche Unterschiede in den Bundesländern zu beobachten. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise lagen die Preise im Jahr 2022 im Durchschnitt bei 81.109 Euro pro Hektar. In Brandenburg hingegen wurden nur 12.180 Euro pro Hektar fällig. Die Daten aus den Ländern bestätigen die Befürchtung, dass die Preisanstiege sich auch 2023 fortsetzten und künftig neue Rekordwerte erreichen – die Konkurrenz um die Flächen ist hoch.

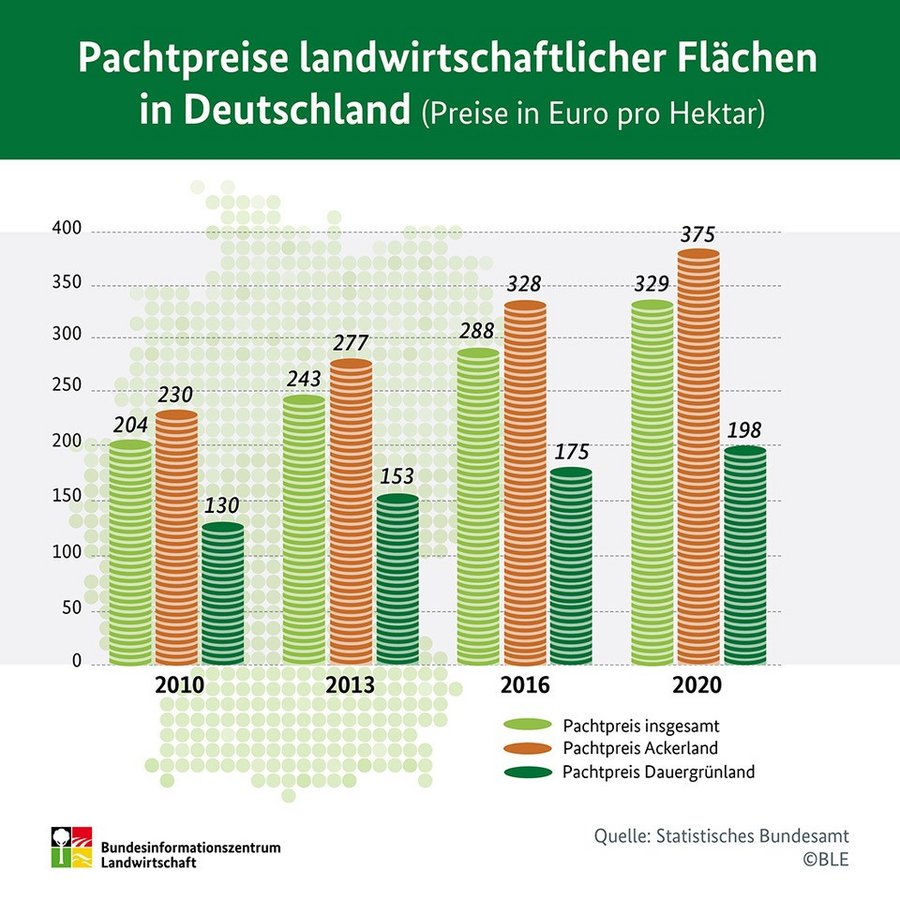

Die steigenden Kaufpreise für Boden ziehen auch eine Erhöhung der Pachtpreise nach sich – und das bereits seit Jahrzehnten. So stiegen die Pachtpreise für landwirtschaftliche Nutzflächen zwischen 2007 und 2016 deutschlandweit von 183 auf 288 Euro pro Hektar. 2020 lagen sie bereits bei 329 Euro pro Hektar, auch dieser Trend setzt sich fort.

Fragt man Andreas Tietz, so gibt es verschiedene Gründe dafür, dass die Bodenpreise in den vergangenen Jahren so stark angestiegen sind. Tietz ist Agrarwissenschaftler am Thünen-Institut für Ländliche Räume in Braunschweig und forscht seit einigen Jahren zum Thema Bodenmarkt.

„Boden ist ein knappes Gut, das nicht vermehrbar ist“, so der Bodenexperte. „Je knapper dieses Gut wird, desto größer wird der Wettbewerb darum. In erster Linie steht der Bedarf für Siedlungs- und Verkehrsflächen heute in Konkurrenz zur landwirtschaftlichen Nutzung. Daher steigen besonders in der Nähe von Ballungszentren die Preise stärker an als im ländlichen Raum.“

Doch auch im ländlichen Raum wird die Konkurrenz um Flächen immer größer. So hat zum Beispiel die Förderung der Bioenergieerzeugung im Rahmen des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) insbesondere in Regionen, die eine hohe Viehbestandsdichte aufweisen, zu einer starken Konkurrenz um die Flächen geführt. Die Förderung im Rahmen des EEG garantierte den teilnehmenden Erzeugern über eine Vertragslaufzeit von 20 Jahren vergleichsweise hohe Einnahmen. „Viele Tierhalter, die die Fläche ebenfalls dringend zur Erweiterung ihrer Betriebe benötigen, sind dadurch benachteiligt“, sagt Tietz.

Die Biogas-Förderung wurde mittlerweile reduziert, doch zusätzlicher Nutzungsdruck auf die landwirtschaftlichen Flächen entstehe nach Meinung des Agrarwissenschaftlers insbesondere durch den Bau von Windkraft- und Freiflächenphotovoltaik-Anlagen sowie die dafür erforderlichen Ausgleichsflächen – ein Thema, dass aufgrund des Klimawandels und aktueller Energiefragen in Zukunft noch an Bedeutung zunehmen dürfte.

Sowohl die Pacht- als auch die Kaufpreise für landwirtschaftliche Flächen stiegen zwischen 2010 und 2020 deutlich an.

Ein Hauptgrund für die enormen Preissteigerungen ist laut Tietz die allgemeine Kapitalmarktentwicklung der letzten Jahre: „In Zeiten niedriger Zinsen haben immer mehr Geldanleger, auch außerhalb der Landwirtschaft, den Boden als Kapitalanlage für sich erkannt. Boden stellt derzeit eine sichere und vergleichsweise rentable Anlage dar, die im Unterschied zu anderen Anlageformen, wie zum Beispiel Immobilien, wenig Arbeit macht und kaum Risiken birgt.“ Auch wenn die Zinsen aktuell höher seien, schlage sich dies leider nicht so schnell auf den Bodenmarkt nieder.

Bereits aus dem Abschlussbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Bodenmarktpolitik von 2015 geht hervor, dass die Zahl der Investoren, die nicht aus der Landwirtschaft stammen, seit einigen Jahren stark zugenommen hat. Exakte Zahlen gibt es nicht, Auswertungen in einzelnen Bundesländern und Regionen lassen aber darauf schließen, dass zwischen 20 und 35 Prozent der verkauften Flächen an Nichtlandwirte gehen. Ein Einfluss solcher nichtlandwirtschaftlicher Investoren ist vor allem in den neuen Bundesländern zu erkennen.

„An dieser Entwicklung kann auch das im Grundstücksverkehrsgesetz geregelte Vorkaufsrecht zugunsten von Landwirten nur wenig ändern,“ sagt Tietz. „Denn Käufer, die Flächen zur Vermögensanlage erwerben, sind häufig in der Lage, Preise weit oberhalb des Ertragswertes zu zahlen. Viele aktiv wirtschaftende Landwirte können oder wollen da nicht mithalten.“

Neben dem Kauf von Flächen durch nichtlandwirtschaftliche Investoren gewinne auch der Kauf von Agrarunternehmensanteilen oder ganzen Betrieben an Bedeutung, weiß Tietz aus eigenen Studien. „Werden Kapitalanteile von Agrarunternehmen an externe Investoren verkauft, so geht auch die Eigentumsfläche dieser Unternehmen indirekt auf neue Eigentümer über,“ so der Agrarwissenschaftler.

Im Osten Deutschlands hat vor allem die Privatisierungspolitik von Bund und Ländern seit 2007 sehr stark zur Preissteigerung beigetragen. Nach der Wiedervereinigung wurde die Treuhandgesellschaft BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH mit der Verwaltung von etwa einer Million Hektar landwirtschaftlicher Fläche beauftragt. Diese wurde anfangs an wirtschaftende Landwirte verpachtet und später dann zunehmend auch an diese verkauft – vielfach zu stark vergünstigten Preisen. Andere potenzielle Käufer konnten zunächst kaum landwirtschaftliche Fläche von der BVVG kaufen.

Geändert hat sich dies 2007 durch Änderungen in der Privatisierungspolitik. Ergebnis dieser Veränderungen war, dass ein Teil der noch verbliebenen, zum Verkauf stehenden Flächen öffentlich ausgeschrieben werden musste. „Dies führte einerseits zu mehr Markttransparenz auf dem ostdeutschen Bodenmarkt, andererseits kam es dadurch aber auch zu einem deutlichen Preisanstieg, da nun auch immer mehr finanzstarke Käufer auf die teilweise sehr ertragsstarken Böden boten“, sagt Tietz. „Die Bedeutung der BVVG für den Kaufmarkt ist allerdings seit 2023 gesunken, da laut Beschluss der Bundesregierung die Restflächen in Höhe von circa 90.000 Hektar nicht mehr weiterverkauft werden dürfen.“

Viele Landwirte, insbesondere solche, die kaum eigenes Land besitzen, blicken seit Jahren mit Sorge auf die rapiden Preissteigerungen. Wer seine Betriebsfläche vergrößern möchte, braucht heute meist viel Kapital. „Aus dem Boden lassen sich die hohen Bodenpreise jedoch vielerorts schon nicht mehr oder nur sehr schwer erwirtschaften,“ weiß Tietz. „In manchen Regionen finden daher bereits regelrechte Verdrängungswettbewerbe statt.“

Viele Landwirte fragen sich daher zu Recht, wie es weitergeht. Dazu Tietz: „Fakt ist, dass Ackerfläche immer knapper wird und die Bevölkerung immer weiter zunimmt. Insofern ist nicht davon auszugehen, dass die Preise nochmal stark sinken werden.“ Der Wissenschaftler hofft, dass sich die extremen Preissteigerungen in absehbarer Zeit etwas abschwächen werden. Als Grund führt er an, dass die landwirtschaftliche Nutzung letztlich doch noch einen bedeutenden Einfluss auf die Preise behalten wird.

Was laut Tietz jedoch nicht zu vernachlässigen ist: Wohnungsbau, Ausbau erneuerbarer Energien, Moorwiedervernässung, Wiederaufforstung und Biodiversitätsschutz – diese aktuellen Themen und Entwicklungen nagen an der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche. Experten des Thünen-Instituts rechnen damit, dass 300.000 Hektar der heute landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland bis 2030 verloren gehen werden – das hält die Nachfrage nach Flächen und den Konkurrenzdruck natürlich erstmal hoch.

Einige landwirtschaftliche Akteure fordern, dass der Staat stärker regulierend in den Bodenmarkt eingreift, um landwirtschaftliche Flächen als Produktionsgrundlage für Landwirte und eine nachhaltige Lebensmittelerzeugung zu erhalten.

Kritische Stimmen warnen jedoch vor einer Einmischung des Staates und sehen darin eine Bevorteilung der Landwirte, die nicht zielführend sei. Dazu Tietz: „Eine Regelung, die Landwirte noch einseitiger bevorteilt, würde außerdem dem Prinzip der sozialen Marktwirtschaft widersprechen, das eine breite Streuung des Bodeneigentums fordert.“

Das Thema Bodenmarkt bietet also viel Raum für unterschiedliche Ansichten und wird die deutsche Agrarbranche wohl noch längere Zeit beschäftigen.

Letzte Aktualisierung 05.01.2024